平台贷款与信用卡的未来对决:谁将主导消费金融?

当移动支付渗透率达到86%的今天,平台贷款正在以惊人的速度蚕食传统信用卡市场。这篇文章将带您分析两者的核心差异,比较审批流程、使用场景、风险成本等关键维度,揭示年轻人为何更倾向"随借随还"的消费贷产品,同时客观评估信用卡在特定场景的不可替代性。我们还将探讨监管政策对行业格局的影响,预测未来五年消费金融市场的可能演变。

最近跟做银行风控的朋友聊天,他提到个有趣现象:去年他们信用卡部门的新客增长率首次出现负值,而线上贷款业务却保持着30%的增速。这让我开始思考,那些曾经挤破头办白金卡的年轻人,现在怎么都跑去点手机上的"立即借款"了?

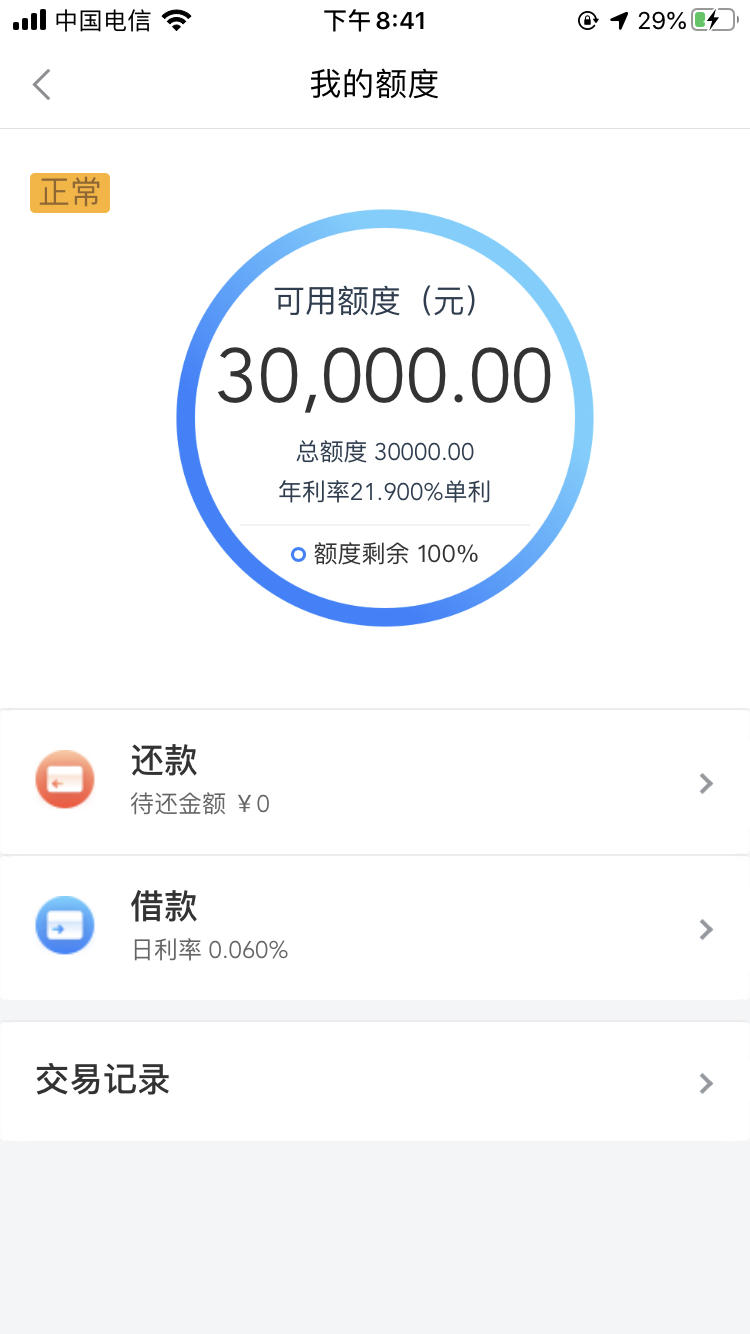

先说审批效率这块,平台贷款确实碾压传统渠道。记得我2018年办首张信用卡时,又是工资流水又是社保证明,前后折腾了半个月。现在呢?某平台推出的"30秒预批额度",靠着大数据风控,连扫厕所阿姨都能秒出贷款额度——当然这个例子可能有点夸张,但确实反映出技术带来的服务质变。

使用场景的灵活性更值得注意。信用卡分期买个手机还要等账单日,而电商平台的"购物贷"直接在结算页弹出,这种嵌入式信贷服务简直把"冲动消费"发挥到极致。不过话说回来,这种便利性会不会让年轻人更容易掉进债务陷阱?这倒是后话了。

但要是因此断定信用卡会消失,那可能就错了。上周陪家人去医院,看到收费处贴着七八个支付平台的二维码,但排队的阿姨们还是掏出实体卡刷POS机。这个场景暴露出信用卡的中老年用户黏性,以及在某些线下场景的支付惯性。

积分体系这个传统武器仍然有效。航空公司联名卡用户为了攒里程,甚至会刻意拆分消费。我认识个飞友,连买瓶水都要挑能累积积分的商户,这种精细化薅羊毛的乐趣,短期借贷产品还真替代不了。

更关键的是信用记录这个底层逻辑。虽然部分网贷已接入央行征信,但信用卡的用卡记录仍是银行评估个人信用的黄金标准。打算买房的朋友应该深有体会,信贷经理看到你只有网贷记录时那个微妙表情...

仔细观察消费金融市场,会发现客群正在快速分化。95后职场新人更爱某呗的"这月花下月还",而企业高管们依旧习惯用黑卡预定五星级酒店。这种差异不仅体现在年龄层,更反映出不同收入群体对金融工具的认知差异。

突发性资金需求这个场景很有意思。朋友公司去年底资金链紧张,他通过企业主贷平台两天就到账50万,这要换成申请信用卡临时额度,光准备材料就要耗掉最佳救援时间。但反过来,出国留学交保证金时,信用卡的预授权功能又是网贷难以替代的。

监管政策的走向至关重要。去年某头部平台被要求断开支付工具与金融产品不当连接,这个信号表明,野蛮生长的时代正在终结。而信用卡这边,央行推动的"数字信用卡"试点,或许能扳回一城。

技术革新可能改写游戏规则。已经有银行在测试智能信用卡,能根据消费场景自动切换为分期或信贷模式。想象下,当信用卡也具备实时授信调整能力,这场对决会不会进入加时赛?

最后说说我的观察结论:未来五年内,平台贷款和信用卡更像是互补而非替代关系。就像移动支付没完全消灭现金,信贷产品也会根据用户需求细分成不同形态。真正要警惕的,或许是那些打着创新旗号的高息套路贷——毕竟无论选择哪种工具,理性消费才是守住钱袋子的根本。

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com