小额贷款平台数量现状及合规选择技巧解析

近年来,随着消费金融的快速发展,市面上涌现出大量小额贷款平台。本文将全面梳理持牌机构、网络借贷平台及民间借贷渠道的现存数量,分析行业头部平台的市场占比,揭示监管收紧后合规平台的真实存活量。同时提供查验平台资质、比较利率费用、评估风险等级的实用技巧,帮助用户在3000+注册机构中筛选出安全可靠的借款渠道。

根据艾瑞咨询2023年最新报告显示,截至今年6月,全国注册在案的小贷公司共有5846家。不过这个数据可能需要打个折扣——毕竟从2019年开始,监管部门就暂停了新牌照的发放,最近三年注销了将近800家不合规机构。有意思的是,在官方数据之外,我们通过天眼查检索发现,名称包含"小额贷款"的企业竟然超过3.8万家!这里就存在个关键问题:很多公司其实只是中介服务商,并不具备实际放贷资质。

现在打开手机应用市场搜索"借款",跳出来的APP少说也有200多个。不过据互金协会披露,真正完成银行存管对接的平台只有47家。这种数量差异让人有点困惑对吧?其实可以这样理解:大量马甲包、导流平台和助贷机构混在搜索结果里,让普通用户很难分辨。上个月有用户向我吐槽,说在某个不知名平台申请贷款,结果被转接了5次,最后实际放款的还是某持牌机构。

先说大家最关心的网络小贷平台,这个类别里能正常运营的已经缩减到263家,相比2017年高峰期减少了近七成。头部10家平台(比如借呗、微粒贷这些)占了近60%的市场份额,这种马太效应特别明显。前几天有个行业交流会,某平台运营总监私下说:"现在月放款量低于5000万的平台,基本都在亏本运营。"

再说说传统的线下小贷公司,虽然总量还有4000多家,但超过半数集中在广东、浙江、江苏这三个省份。有意思的是,有23%的机构在过去两年里完全没有更新过工商信息,业内人士推测这些可能都是"僵尸企业"。去年我走访过某三线城市的3家小贷公司,其中两家大门紧闭,只有一家还在营业,但主要业务已经转向房产抵押贷款。

至于P2P转型平台,现在基本已经清零了。不过有个灰色地带需要注意——部分平台改头换面成"金融科技公司"继续运营。上个月在某投诉平台看到,有用户反映在某个宣称"纯技术服务平台"申请贷款,结果被收取了18%的服务费,这明显是在打擦边球。

第一招就是查两证:先在地方金融监管局官网查小贷牌照,再到电信业务市场综合管理信息系统查ICP许可证。有个简单方法,直接在平台官网底部找备案编号,如果显示"京ICP备"而不是"京金融",就要提高警惕了。

第二招看资金流向:正规平台会在合同里明确显示放款方,比如某某银行或持牌消费金融公司。如果遇到资金来自个人账户或者商贸公司,赶紧停止操作。上周有个案例,用户在某平台借款,收款账户居然是家便利店的对公账户,这明显有问题。

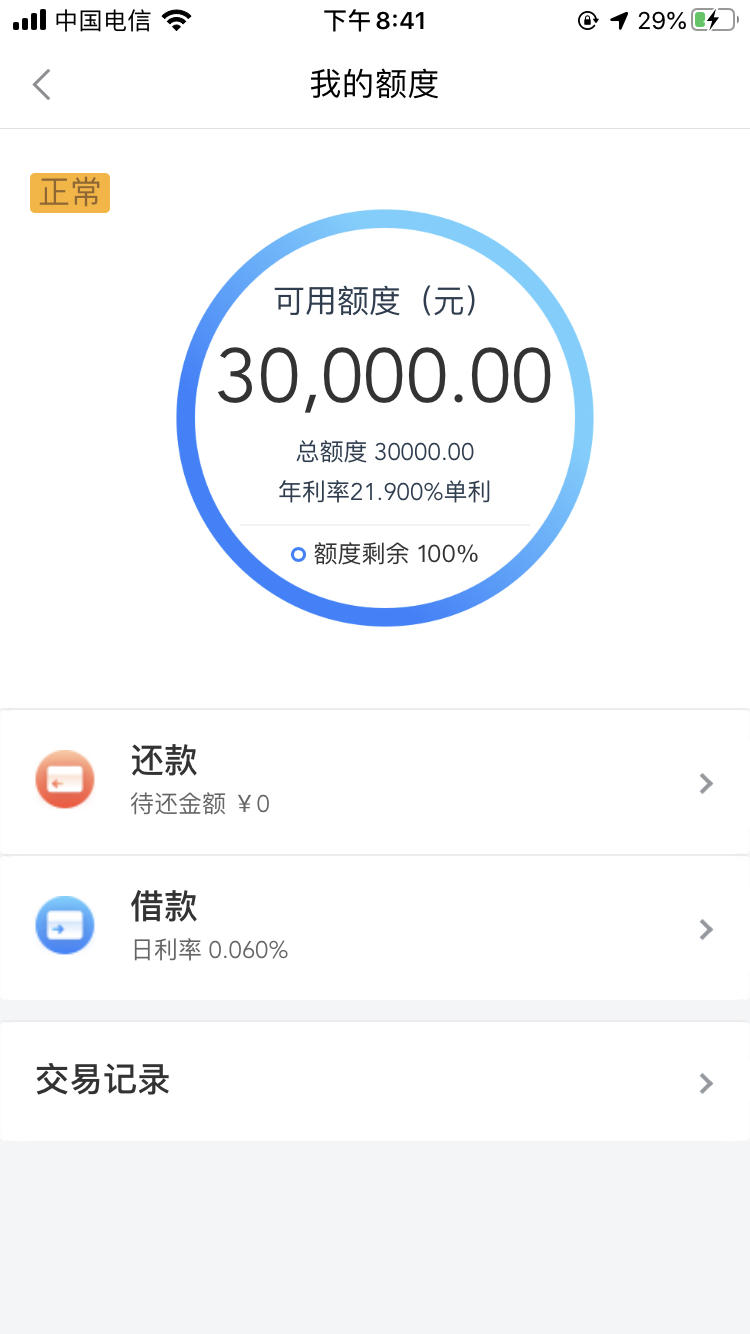

第三招算综合成本:把月管理费、服务费、保险费这些杂项加起来,再换算成年化利率。这里有个诀窍——打开中国银行保险监督管理委员会官网,用他们公示的贷款计算器核算。千万别相信平台宣传的"日息万五",实际年化可能超过24%!

从最近的政策风向来看,牌照价值会越来越重要。去年某头部平台花3.2亿收购网络小贷牌照,这价格比三年前翻了五倍。预计到2025年,全国网络小贷牌照可能会控制在200张以内,形成类似第三方支付行业的准入机制。

另一个趋势是区域化运营,就像现在很多平台只能在特定省份展业。比如重庆的马上消费金融,广东的中邮消费金融,都开始深耕本地市场。这对用户来说其实是好事,毕竟本地化服务在纠纷处理、法律维权方面更有保障。

最后不得不提的是利率下行,随着民间借贷利率上限调整,很多平台的综合年化利率已经从36%降到24%以内。不过要注意,有些平台会通过会员费、加速审核费这些名目变相收费,签约时一定要逐条核对费用清单。

总的来说,现在市面上真正合规运营的小额贷款平台,个人估算在200-300家左右。用户在申请时,记住三个关键点:查清放款主体、算明真实成本、保留所有凭证。毕竟在鱼龙混杂的市场里,谨慎点总不会错,你说对吧?

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:3183984895@qq.com